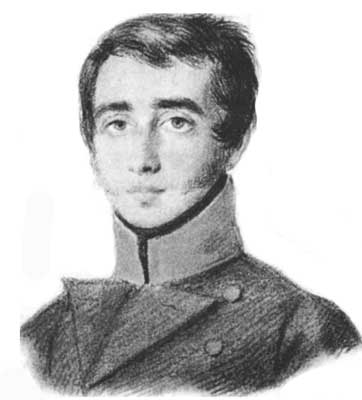

Вильге́льм Ка́рлович Кюхельбе́кер

(10 июня 1797, Санкт-Петербург

— 11 августа 1846, Тобольск)

русский поэт, писатель и общественный деятель, друг

и одноклассник Пушкина по Царскосельскому лицею, декабрист.

Семья

Вильгельм Кюхельбекер родился 10 (21) июня в

Петербурге, в семье обрусевших немцев-дворян.

Отец — статский советник Карл Кюхельбекер (28 декабря

1748 — 6 марта 1809), саксонский дворянин, агроном, первый директор Павловска

(1781—1789).

Мать — Юстина Яковлевна Ломен (20 марта 1757 — 26 марта

1841).

Младший брат — Михаил Карлович Кюхельбекер.

Старшая сестра — Устинья Карловна Глинка (1786—1871).

Образование

Его детство прошло в Лифляндии, на берегу реки

Авенорм. В 1808 году поступил в частный пансион в городе Верро (Эстляндия),

который закончил с серебряной медалью. В 1811 году был принят в Императорский

Царскосельский лицей (лицейские прозвища — «Кюхля», «Гезель», «Бехеркюхель»)

воспитанником первого курса. Товарищ А.С. Пушкина по Лицею. Рано проявил

интерес к поэзии и начал печататься в 1815 году в журналах «Амфион» и «Сын

Отечества». Окончил лицей в 1817 году с чином IX класса. На выпускном акте 9

июня 1817 года удостоен серебряной медали за успехи и ученость.

Служба

По окончании Лицея в 1817 году зачислен вместе с

А.С.Пушкиным в Коллегию иностранных дел. С 1817 по 1820 год преподавал русский

и латинский языки в Благородном пансионе при Главном Педагогическом институте,

где среди его учеников были Михаил

Глинка и младший брат А.С.Пушкина, Лев. 9 августа

1820 года вышел в отставку. 8 сентября выехал за границу в должности секретаря

обер-камергера А. Л. Нарышкина. Побывал в Германии и Южной Франции. В марте

1821 года приехал в Париж, где читал публичные лекции о славянском языке и

русской литературе в антимонархическом обществе «Атеней». Лекции были

прекращены из-за их «вольнолюбия» по требованию русского посольства.

Кюхельбекер вернулся в Россию.

С конца 1821 года до мая 1822 годах служил

чиновником особых поручений при генерале Ермолове на Кавказе, где сошёлся с

Грибоедовым.

После дуэли вышел в отставку и вернулся в Россию.

В отставке

После отставки год прожил в имении своей сестры в

Смоленской губернии. 30 июля 1823 года переехал в Москву. Преподавал в женском

пансионе Кистера, давал частные уроки.

В апреле 1825 года переехал в Санкт-Петербург. Жил у

своего брата Михаила Карловича, а с октября 1825 года у князя А. И. Одоевского.

Декабрист

С 1817 года член тайной преддекабристской

организации «Священная артель». За две недели до восстания 14 декабря 1825 г.

был введён Рылеевым в Северное общество. Был на Сенатской площади с

восставшими, покушался на брата царя (великого князя Михаила Павловича). После

поражения восставших предпринял побег за границу, но был опознан и арестован 19

января 1826 года в Варшаве.

25 января доставлен в Санкт-Петербург в кандалах.

Помещен в Петропавловскую крепость 26 января 1826 года.

Мемориальная

таблица в память Вильгельма Кюхельбекера в бывшей Динабургской крепости.

Тюремное заключение

Осужден по I разряду 10 июля 1826 года. Приговорён к

каторжным работам сроком на 20 лет. 27 июля 1826 года переведён в Кексгольмскую

крепость.

22 августа 1826 года срок каторги был сокращён до 15

лет. 30 апреля 1827 года переведён в Шлиссельбургскую крепость. 12 октября 1827

года по указу царя вместо Сибири отправлен в арестантские роты при Динабургской

крепости (ныне в Даугавпилсе, Латвия). 15 апреля 1831 года Кюхельбекер был

отправлен в Ревель через Ригу. Из Ревеля 7 октября 1831 года отправлен в

Свеаборг.

Ссылка

По указу от 14 декабря 1835 года определён на

поселение в заштатный город Баргузин Иркутской губернии (ныне село Баргузин

Баргузинского района Бурятии).

В Баргузине

Прибыл в Баргузин 20 января 1836 года. В Баргузине

уже жил его младший брат — Кюхельбекер, Михаил Карлович. Братья Кюхельбекеры

завели большое хозяйство, выращивали новые для Сибири сельскохозяйственные

культуры. Михаил Карлович открыл в своём доме для местных жителей бесплатную

школу. По предположениям В. Б. Бахаева, Вильгельм Карлович преподавал в этой

школе.

Продолжал заниматься литературной деятельностью:

писал стихотворения, поэмы, элегии, критические статьи, переводил с европейских

и древних языков, завершил «Дневник», этнографический очерк «Жители Забайкалья

и Закаменья», поэму «Юрий и Ксения», историческую драму «Падение дома

Шуйского», роман «Последний Колонна» и другие. В письме Пушкину сообщил

интересные наблюдения о тунгусах.

15 января 1837 года женился на дочери баргузинского

почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой (1817—1886).

Дети: Федор (родился мертвым — 12.6.1838), Михаил

(28.7.1839 — 22.12.1879), Иван (21.12.1840 — 27.3.1842) и Юстина (Устинья,

родилась 6.3.1843) в замужестве Косова.

Акшинская крепость

По собственной просьбе был переведён в Акшинскую

крепость. Выехал из Баргузина в январе 1840 года. В Акше давал частные уроки. В

1844 году получил разрешение на переезд в деревню Смолино Курганского округа. 2

сентября 1844 года выехал из Акши.

Тобольск

Дом-музей В. К. Кюхельбекера в Кургане

Жил в Кургане, где потерял зрение. 28 января 1846

года Кюхельбекеру было разрешено выехать в Тобольск на лечение. Прибыл в

Тобольск 7 марта 1846 года.

Вильгельм Карлович умер в Тобольске 11 августа от

чахотки. Похоронен на Завальном кладбище.

Память

В честь В. К. Кюхельбекера получила название

железнодорожная станция Кюхельбекерская в посёлке Янчукан на Байкало-Амурской

магистрали.

Адреса в Санкт-Петербурге

1817—1819 — мезонин Благородного пансиона при

Главном педагогическом институте — набережная реки Фонтанки, 164;

лето 1825 года — квартира Н. И. Греча в доме А. И.

Косиковского — Невский проспект, 15;

10. — 14.12.1825 года — квартира А. И. Одоевского в

доходном доме Булатова — Исаакиевская площадь, 7.

Литературная деятельность

С 1815 года Кюхельбекер публикует стихи в разных

журналах, с 1823 года по 1825 год издает с В. Ф. Одоевским альманах «Мнемозина».

В начале 20-х годов активно выступает против сентиментализма. Его перу

принадлежат следующие сочинения: трагедия «Аргивяне» (1822—1825), «Смерть

Байрона» (М. 1824), «Шекспировы духи» (1825), «Ижорский» (1825), отрывки из

дневника и поэма «Вечный жид».

Кюхельбекер был сотрудником Вольного общества

любителей российской словесности с 10 ноября 1819 года, и действительным членом

общества с 3 января 1820 года.

Анализ стихотворения Пушкина Кюхельбекеру

В

последний раз, в тиши уединенья,

Моим

стихам внимает наш Пенат!

Лицейской

жизни милый брат,

Делю

с тобой последние мгновенья!

Итак,

они прошли - лета соединенья; -

Итак,

разорван он - наш братский верный круг!

Прости!...

хранимый тайным небом,

Не

разлучайся, милый друг,

С

фортуной, дружеством и Фебом, -

Узнай

любовь - неведомую мне -

Любовь

надежд, восторгов, упоенья:

И

дни твои полетом сновиденья

Да

пролетят в счастливой тишине!

Прости....

где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При

мирных ли брегах родимого ручья,

Святому

братству верен я!

И

пусть.... (услышит ли Судьба мои молитвы?)

Пусть

будут счастливы все, все твои друзья!

1817 год

Анализ стихотворения

1.1. Я

вижу в этом стихотворении два основных образа: образ верной и преданной дружбы,

обещания верности этой дружбе и образ боли при расставании. Мне очень близко по

духу это стихотворение, потому что мне не раз приходилось прощаться с близкими

для меня людьми.

1.2.

Следующие лексические цепочки соотносятся с образом разлуки и делают его глубже

и ощутимее:" Делю с тобой последние мгновенья!", "Итак, они

прошли - лета соединенья", "Итак, разорван он - наш братский верный

круг!".

А строчки, "Моим стихам внимает наш

Пенат!Лицейской жизни милый брат"

"наш братский верный круг! Не разлучайся, милый друг", создают

образ верного и сплочённого лицейского содружества.

1.3. В

качестве сопутствующих образов, Пушкин обращается к Фортуне:"Не

разлучайся, милый друг с фортуной", Богу Фебу:"Не разлучайся, милый

друг с фортуной, дружеством и Фебом" и судьбе:"услышит ли Судьба мои

молитвы?"

1.4.Говоря

о дополнительных ассоциативных рядах, надо обратить внимание на образы природы

в стихотворении:"В огне ли смертной битвы, При мирных ли брегах родимого

ручья, Святому братству верен я!"

1.5. Это

стихотворение, как молитва небесам сохранить и уберечь дружбу, которой суждено

испытание разлукой.

2.1. В

произведении присутствуют средства выразительности, которые расширяют значения

ключевых образов, такие как:

инверсия:

" Святому братству верен я!"

антитеза:

"Прости.... где б ни был я: в огне ли смертной битвы, При мирных ли брегах

родимого ручья"

олицетворение:

"хранимый тайным небом"

риторический

вопрос: " услышит ли Судьба мои молитвы?"

метафора:

"И дни твои полетом сновиденья Да пролетят в счастливой

тишине!"

2.2.В

стихотворении используются несколько способов рифмовки.

2.3.Для

Пушкина дружба - это ниточка надежды, которая помогает преодолеть разлуку и

будет оберегом в жизни. Эта надежда передаётся благодарным восхищённым

читателям, и обожателям пушкинских

стихов, включая автора этого анализа поэтического текста.

3.1.И. И.

Пущину

Мой

первый друг, мой друг бесценный!

И

я судьбу благословил,

Когда

мой двор уединенный,

Печальным

снегом занесенный,

Твой

колокольчик огласил.

Молю

святое провиденье:

Да

голос мой душе твоей

Дарует

то же утешенье,

Да

озарит он заточенье

Лучом

лицейских ясных дней!

1825

год

Это

стихотворение было написано значительно позже, во время ссылки Пушкина в

Михайловском, но и в этом стихотворении дружба остаётся для Пушкина центральным

и существенным образом. Только в стихотворении дружба должна была стать

лекарством от грядущей разлуки, а в стихотворении к Пущину, друг стал утешением

во время ссылки и разлуки.

3.2. Если

для Пушкина дружба возвышается над разлукой, то для меня она является опорой

для существования.

Кюхельбекер

к Пушкину

Счастлив,

о Пушкин, кому высокую душу Природа,

Щедрая

Матерь, дала, верного друга - мечту,

Пламенный

ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен

В

мире своем; он творец! Что ему низких рабов,

Мелких,

ничтожных судей, один на другого похожих,-

Что

ему их приговор? Счастлив, о милый певец,

Даже

бессильною завистью Злобы - высокий любимец,

Избранник

мощных Судеб! огненной мыслию он

В

светлое небо летит, всевидящим взором читает

И

на челе и в очах тихую тайну души!

Сам

Кронид для него разгадал загадку Созданья,-

Жизнь

вселенной ему Феб-Аполлон рассказал.

Пушкин!

питомцу богов хариты рекли: "Наслаждайся!"-

Светлою,

чистой струей дни его в мире текут.

Так,

от дыханья толпы все небесное вянет, но Гений

Девствен

могущей душой, в чистом мечтаньи - дитя!

Сердцем

высше земли, быть в радостях ей не причастным

Он

себе самому клятву священную дал!

В

контексте национального литературного процесса целесообразно обратиться к

стихам одноклассников-лицеистов Александра Сергеевича Пушкина. Они тоже

говорили о дружбе, как об одном из основополагающих чувств человека.

3.3. Поэт

Роберт Бёрнс (Шотландия) жил почти в это

же время и тоже писал замечательные стихи о дружбе:

Счастливая

дружба

Беззаботны

и свободны,

Мы

собрались у огня.

Дружба

полночью холодной

Вас

пригрела и меня.

День

и ночь трясется скряга

Над

заветным сундуком,

И

не знает он, бедняга,

Что

с весельем незнаком.

В

шелк и мех одет вельможа,

Но

куда он нас бедней!

Даже

совесть он не может,

Не

солгав, назвать своей.

Кубок

огненный друг другу

Мы

всю ночь передаем.

И,

пустив его по кругу,

Песню

дружную поем.

В

крепкой дружбе - наша сила.

Дружбе

- слава и хвала.

Дружба

кубок освятила

И

сюда нас привела!

Перевод

С.Я. Маршака

Комментариев нет:

Отправить комментарий